フロイトの理論を簡単に解説part3【臨床心理学】

どうも~、こんにちは~。

臨床心理士・公認心理師の上岡晶です~。

本当はフロイトの理論を一つの記事で書くつもりだったのですが、2回も力尽きてしまいました。

本当にすいません。

今回は、

に引き続き、記事を書いていきたいと思います。

気になる方は、上の記事を押してお読みください~。

はじめの記事では、『(心的)局所論』や『抵抗』『転移』について触れ、part2では、『誘惑論』や『欲動論』、『エディプス・コンプレックス』などの概念について触れました。

そして、今回は『局所論』から発展した『(心的)構造論』や『心理性的発達理論』について書きたいと思います。

前回、前々回の簡単なおさらい。

必要ない方はどしどし読み飛ばしてください~。

part1のおさらい~

![]() part1の記事では、精神分析について以下のように書きました。

part1の記事では、精神分析について以下のように書きました。

精神分析(psychanalysis)は、神経症(ストレスなどの影響により、精神が不調となり症状が出る病気)の理解と治療のために、フロイトが生み出した理論であること。

神経症には、催眠が有効であり、特に催眠中に、思い出せないでいた発症に関わる苦痛な体験を思い出すと症状が消失することがあったこと。

ただ、催眠の効果は一時的で、催眠にかからない人には治療できなかったこと。

フロイトが生きていた当時は、なぜ神経症が起こるのかは不明でしたが、催眠が有効なことからフロイトは「もしかすると心の要因が神経症の発症に関わっているのではないか」と考えました。

そして、フロイトは“そもそも心とはなんだ?”、“催眠に代わる有効な方法はなんだ?”について、実践と研究を繰り返し、様々な理論や概念を生み出していきました。

- 「心はどのようになっているのか」については、『(心的)局所論』

- 「神経症の発症には、どのような心の働きが関わっているんだ」には、『抑圧』などの『防衛機制』と呼ばれる考え(防衛機制はあとで出てきます~)。

- 「神経症の治療」には、『自由連想法』

- 「治療中に起こる困難とそれを乗り越えるための概念」は『抵抗』や『転移』など

の言葉でゆるめに簡単に解説しました。

Part2のおさらい~

Part2の記事では、神経症の発症に関わる部分について、もう少し詳しく書いてみました。

![]() まず、精神分析における神経症の理解と治療について以下のように書きました。

まず、精神分析における神経症の理解と治療について以下のように書きました。

精神分析では、神経症の発症には、意識するにはあまりに苦痛な体験や記憶が、無意識の領域に抑圧されていることが影響しているのではないかと考えます。

そのため、神経症の治療には、抑圧されて思い出せないでいる苦痛な体験や記憶を認識(意識化)することが有効であると考えます。

![]() そして、Part2では、「意識するにはあまりに苦痛な体験や記憶」って一体どういう体験や記憶のことなのかについて掘り下げて考えてみました。

そして、Part2では、「意識するにはあまりに苦痛な体験や記憶」って一体どういう体験や記憶のことなのかについて掘り下げて考えてみました。

フロイトは、多くの患者が「父親から性的な誘惑があった」と語ることに気づきます。

そのため、初期のフロイトは、子どものころに両親から性的に誘惑された外傷体験が、「苦痛な体験や記憶」として無意識の領域に抑圧され、神経症の発症につながるのではないかと考えました。(『誘惑理論』もしくは『外傷理論』)

しかし、神経症で苦しむ人の一人であるフロイトはそれに疑問を持ち、自分の父親や自分自身の分析を行います。

そこで辿り着いたのが、自分の中にある無意識的な葛藤でした。

これは、「母親への性愛」と「父親への嫉妬」を巡る葛藤であり、『エディプス・コンプレックス』と名付けられました。

多くの人は、この子どものころに起るこども自身の性的な欲望や空想、それにより引き起こされる両親や現実との葛藤を克服し、男性性や女性性、健全な『超自我』が形成されていくと考えました。

しかし、なかには葛藤が克服されない子どももおり、その未解決の葛藤が「苦痛な体験や記憶」として無意識の領域に抑圧され、神経症の発症につながるのではないかと考えました。(『欲動理論』)

このように、『エディプス・コンプレックス』の発見によりフロイトは、神経症の発症には、両親から性的に誘惑された外傷体験が関わっている(『誘惑理論』)のではなく、反対に子供側が両親に性的な欲望を抱いていることが関わっている(『欲動理論』)のではないかと考えるようになりました。

激むずですね~。

今回はですね、心をどのように理解するかについて修正・発展せざるを得なくなった部分や、神経症の理解や治療を行う上で、新たに生み出されていった理論などについて書いていきたいと思います~。

『(心的)構造論』

フロイトは、神経症の理解と治療のため、その発症に関わっているかもしれない“心”について理解しようとしました。

そこで、生まれたのが、人の心を『意識』、『前意識』、『無意識』の3つの領域に分けて理解する『局所論』です。

しかし、『局所論』だけでは説明できない“心の現象”を目の当たりにし、今までの理論を見つめなおし、修正・発展させていきました。

その一つの大きな出来事が第一次世界大戦でした。

『生の本能(欲動):エロス』と『死の本能(欲動):タナトス』

フロイトは、神経症の方や自分自身の分析を行う中で、人の心には根源的なエネルギーや欲望があると考えるようになりました。

そして、それは“性的な欲動”ではないかと考えました。

そのような人間の持つ“性的な欲動”を、フロイトは『生の本能(欲動):エロス』として理解しました。

また、そのような『生の本能(欲動)』に向かう、人の根源的なエネルギーを『リビドー』と呼びました。

『生の本能(欲動)』は、その人の生命を維持し、より建設的な方向に向かうよう働きます。

そのため、治療場面では、症状の治癒や改善に向けて進んでいくことができるようになります。

しかし、実際の治療場面では、治癒や改善の方向とは全く反対の力が働くことがあります。

それは、例えば途中までうまくいっていた治療を途中で辞めようとしたり、治療者との関係を壊し、治療前の苦しい状態に再び陥る方向になっていこうとする力のことです。

このように、フロイトは多くの患者さんと関わる中で、『生の本能(欲動)』だけでは説明できない現象と出会います。

そして、第一次世界大戦で、フロイトは、ヨーロッパが破壊されていくのを目の当たりにします。

フロイトは、“なぜ人は自分たちの生命の維持と相反する行動をとるのか”について疑問を持ちます。

そして、行きついた先が、『死の本能(欲動):タナトス』という概念です。

『死の本能(欲動)』は、生命の維持を拒み、破壊と死の方向に働きます。

人の心にはこの『死の本能(欲動)』が、『生の本能(欲動)』とともに存在しているのだと考えます。

フロイトは、この『死の本能(欲動)』という概念を生み出すことで、戦争や、治療場面でおこる様々な問題について理解しようとしました。

また、『死の本能(欲動)』の概念は、一部の神経症の症状や、人がもつ攻撃的な側面(『攻撃性』)を理解するためにも用いられるようになりました。

『夢の理論』について

Part1で、フロイトは夢について、「欲望の充足である」と理解していると書きました。

それは、「夢にはその人が気づいていない欲求や欲望を満たしてくれる機能がある。」と考えるというものです。

はじめフロイトは、この「欲望の充足」というときの「欲望」とは何なのかということについて、“性的な欲動”の側面から理解していました。

しかし、第一次世界大戦に参加した多くの兵士が、非常に残酷で辛い夢に悩まされるようになることをフロイトは知ります。

そして、フロイトはこのような兵士の見る残酷で辛い夢を理解するためには、“性的な欲動”の側面だけでは不十分なのではないかと考えます。

こういった事情からも、『生の本能(欲動):エロス』と『死の本能(欲動):タナトス』という概念が生み出されることとなりました。

つまり、フロイトは人には生命の維持を拒み、破壊や死を望む根源的な欲望があり、兵士の見る夢はその『死の本能(欲動)』を満たそうとしている(「欲望の充足」)と理解できるのではないかと考えました。

このように、夢は「欲望の充足である」という理解はそのままに、人の欲望とは何なのかという方を捉えなおしたという感覚です。

『局所論』から『構造論』へ

Part2や上の方で、『エディプス・コンプレックス』が克服されることにより、子供は男性性や女性性、健全な『超自我』を育んでいく。

と書かれていたことを覚えていますか~?

そうなんです。

この『エディプス・コンプレックス』の発見に伴い、『超自我』という概念が生み出されることになりました。

それにより、『局所論』は第二局所論といわれる『(心的)構造論』へと発展していきます。

『局所論』とは、人の心を『意識』、『前意識』、『無意識』の3つの領域に分けて理解しようとするものです。

つまり、人の心はどのような空間になっているのか、どのような場所があるのかという側面から理解しようとしました。

しかし、『局所論』だけでは、3つの領域がそれぞれどのように作用しあっているのか理解するには不十分でした。

そのため、人の心がどのような動きや働きをしているか理解するために『構造論』が生み出されました。

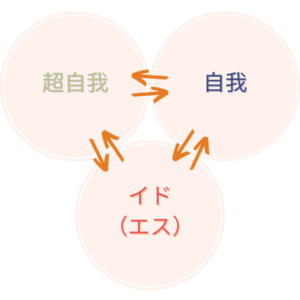

『構造論』では、人の心にはそれぞれ違う役割を持つ機能があるという考え方で、それぞれ『イド(エス)』、『自我』、『超自我』と名付けました。

この3つの機能は『心的装置』とも呼ばれ、人の性格(パーソナリティ)を理解する際にも使用されることになりました。

『イド(エス)』(id/Es)

『イド(エス)』は、人が持つ最も原始的で根源的、本能的な欲求を生み出すところです。

一部は遺伝的・生物学的に生まれた時から備わっているものですが、もう一部は生まれた後のもので、抑圧された様々な欲動や情動、エネルギーが備わっていると考えます。

『イド(エス)』は心的(本能)エネルギーの貯蔵庫となっていて、このエネルギーは常に満たされることを望み、快感原則に従って活動します。

『イド(エス)』は『局所論』で言うところの『無意識』の領域に当たります。

『自我』(ego)

『自我』は、その後のフロイトの理論の中心となる概念です。

『自我』は社会や現実に適応するために、『イド(エス)』や『超自我』の働きを調整し、バランスを維持するように働きます。

そのため、『イド(エス)』が快感原則に従い活動するのに対し、『自我』は現実原則に従って活動します。

フロイトは、この『自我』がうまく機能しないことが、神経症の症状や、問題行動の発生に関わっているのではないかと考え、『自我』の機能を重視しました。

そして、それはのちにフロイトの後継者達によって、『自我心理学』の発展へとつながっていくことになります。

『超自我』(superego)

『超自我』は、良心や道徳的、規範的な判断をする機能を持つとされています。

『自我』の働きを検閲(調べ)し、裁くような働きをします。

この『超自我』は『エディプス・コンプレックス』の克服により育まれます。

「母親への性愛」と「父親への嫉妬」や『去勢不安』を巡る葛藤を同性の親と同一化することで乗り越えようとします。

この過程を通して、子どもは親の中にある道徳心や規範性(行動や判断基準)を取り入れることで、人の心に『超自我』という機能が形成されるようになると考えました。

『イド(エス)』が快感原則、『自我』が現実原則に従って活動するのに対し、『超自我』は道徳原則に従って活動します。

このように、『構造論』では、『イド(エス)』、『自我』、『超自我』の3つの『心的装置』がどのように作用しあっているかを理解することで、人格(人の性格)や、神経症、問題行動などについて捉えようとしました。

『構造論』では、神経症の発症をどのように理解するの?

上の方に、精神分析における神経症の理解について以下のように書きました。

「精神分析では、神経症の発症には、意識するにはあまりに苦痛な体験や記憶が、無意識の領域に抑圧されていることが影響しているのではないかと考えます。」

『構造論』でも上記の発想にあまり違いはありません。

ここに先ほど書いた、『イド(エス)』、『自我』、『超自我』や、それに加え『防衛機制』という言葉が混じる感じです。

『防衛機制』とは

これはすごく重要な概念なので、また『自我心理学』などの解説で出てくると思います~。

ごめんなさい、今説明する気力がないです笑

先ほど、『自我』の働きについて、社会や現実に適応するために、『イド(エス)』や『超自我』の働きを調整し、バランスを維持する役割があると書きました。

ここで想像していただきたいのですが、『イド(エス)』は快感原則で働くため、常に欲望が満たされることを望みます。

フロイトは、どの人の心にも、『イド(エス)』が備わっていると仮定しましたが、あなたは、この『イド(エス)』に対してどのよう対応していますか?

快感(『イド(エス)』)のみを重視してしまったら、好き勝手してしまい、人との関係や、社会生活が上手くいかなくなるかもしれません。

しかし、だからといって、道徳心やルール(『超自我』)のみを重視したら、フラストレーションが溜まり、いつか爆発し、これも対人関係や立場を危うくします。

そこで、人の心は、そういった様々な要素のバランスを取ろうとします。

それが『自我』の働きになります。

そして、フロイトは、この自分の心の中(内界)の安定を図りつつ、社会や現実(外界)に向けて適応しようと働く『自我』の機能のことを『防衛機制』と呼び理解しようとしました。

『防衛機制』は、内界を安定させ、外界に適応するように働きます。

Part1などで解説した、『抑圧』も『防衛機制』の一つとして考えられています。

『抑圧』についてはpart1で次のように書きました。

フロイトは、人の心の働きについて、人が認識(意識化)するにはあまりに苦痛な体験や記憶は、意識から排除され、無意識の領域に追いやられると考え、この現象を『抑圧』と呼びました。

これは心を守るために、その人に気づかれないうちに行われるものであると考えました。

このように、『抑圧』をはじめとする『防衛機制』は基本的には、その人の心を守り、不安や葛藤に悩まされず、社会で過ごしていけるよう働きます。

しかし、『抑圧』のような方法は、苦痛な体験や記憶を思い出せないように無意識の領域に追いやる働きしかしないため、その思い出せない苦痛な体験や記憶は消えることなく残り続けます。

そして、精神分析では、その無意識の領域に抑圧された苦痛な体験や記憶が、形を変え、神経症の症状として現れるのではないかと考えます。

このように、無意識(『イド(エス)』)から絶えず意識に上ってこようとする欲求や衝動がありますが、『自我』は『超自我』の助けを借りながら、『自我』の『防衛機制』の働きで、心の安定を保ち、社会や現実で適応していこうとします。

そのため、『自我』の『防衛機制』が上手く機能しない場合には、心の安定が損なわれていき、神経症の症状に発展し、社会や現実での適応が困難になっていくと考えました。

『防衛機制』には『抑圧』以外にも、『退行』や『反動形成』、『隔離』、『打消し』など様々な種類があります。

フロイトの娘である、アンナ・フロイト(『自我心理学』の創始者のひとり)により、『防衛機制』の考えはさらに発展したため、『自我心理学』の解説の際に詳しく書きたいな~となっています。

『心理性的発達理論』

上にも書きましたが、フロイトは、人の心にある根源的なエネルギーや欲望を“性的な欲動”と理解し、『リビドー』と名付けました。

そして、フロイトはこの“性的な欲動”は思春期になって現れるものではなく、幼少期から持っていると考えました。

人は幼少期からリビドーに突き動かされ、快感や満足を得ようと活動します。

その快感や満足を得るために、各時期に合わせた身体部位(体の一部)が使用されます。

そして、それぞれの時期に、リビドーが快感や満足を十分得られた場合、健全な心の成長を遂げていきます。

しかし、時には、リビドーが快感や満足を十分得られなかったり、過度に与えられてしまうときがあります。

そのような場合には、『固着』と呼ばれる状態に陥ります。

『固着』とは、『心理性的発達理論』において、特定の段階で発達が停滞してしまう状態を指します。

『固着』が生じた段階によって、その後の心の発達に与える影響が変わります。

そして、この発達の停滞が、神経症の発症や、のちの不適応的な人格の形成に関わっているのではないかと考えます。

『心理性的発達理論』は、『口愛期(口唇期)』、『肛門期』、『男根期(エディプス期)』の前性器期と言われる段階と、『潜伏期』『性器期』の5つの段階からなっています。

『口愛期(口唇期)』(生後1歳半ごろまで)

生後1歳半ごろの子どもは、母乳やミルクなしでは生きていけません。

そのため、自らの生存のためそれらを求めます。

そして、そのために使用される身体部位は、口や唇になります。

赤ん坊ははじめ自分の生存のため、口や唇を使い栄養摂取をしますが、次第に口や唇を通して快感や満足、愛情を得ていきます。

『口愛期(口唇期)』に、リビドーが十分な快感や満足を十分得られた場合、基本的な信頼や安心感の獲得に繋がっていきます。

一方で、『口愛期(口唇期)』に、リビドーが快感や満足を十分得られなかったり、過度に与えられてしまうと、発達が停滞する『固着』が生じることがあります。

『口愛期(口唇期)』に『固着』した場合、その後の人格として、甘えん坊で依存的、他者と自分の気持ちの区別がつきにくいなどの傾向を持つようになると考えられています。

また、口や唇に関連した問題行動として、アルコールや薬物、たばこへの依存、過食などの問題行動に発展していく可能性があると考えられています。

『肛門期』(1歳半から4歳ごろまで)

1歳半ごろになると、乳幼児は自身で大便を排泄したり、お腹にとどめておくことが必要になります。

そして、そのために使用される身体部位は、肛門になります。

体の成長に伴い、乳幼児は排便のコントロールが次第に可能になっていき、快感や満足を得ていきます。

しかし、乳幼児は自分ひとりで排便のコントロールが出来るわけではないため、親によるトイレットトレーニングが開始されます。

トイレットトレーニングを通して、親と乳幼児の間では様々なやり取りが行われます。

なので、時には乳幼児の排便には親への攻撃といった意味が含まれていたり、反対に親への贈り物のような意味が含まれているのではないかとも考えられています。

乳幼児はこの親からの関わり(しつけ)を通して、排便のコントロールが可能になっていき、後の自己のコントロール感の獲得に繋がっていきます。

しかし、『肛門期』に『固着』した場合、その後の人格として、几帳面で頑固、人を支配したがる反面、ルーズでだらしないなどの傾向を持つようになると考えられています。

また、その後の発達において、強迫性障害などに発展していく可能性があると考えられています。

『男根期(エディプス期)』(2歳から5歳ごろまで)

2歳から5歳ごろにかけて徐々に子どもは性的な違いについて気づいていくことになります。

そのため、この時期に中心となる身体部位は男根になるそうです。

『男根期』では、子どもが性的好奇心に目覚めはじめ、「母親への性愛」と「父親への嫉妬」、『去勢不安』を巡る葛藤(『エディプス・コンプレック』)を感じ始めます。

(『エディプス・コンプレックス』の説明はpar2をご参照ください~)

この、『エディプス・コンプレック』を通過すると、男性性や女性性、健全な『超自我』の獲得に繋がっていきます。

また、母親との二者関係から、父親を含めた三者関係に広がり、社会と適応的に関わっていけるようになります。

しかし、『男根期』に『固着』した場合、その後の人格として、攻撃的で自己愛的、傲慢などの傾向を持つようになると考えられています。

また、その後の発達において、神経症などに発展していく可能性があると考えられています。

『潜伏期』(6歳から12歳ごろまで)

『潜伏期』になると、『男根期』に生じる『エディプス・コンプレックス』が終わり、リビドーの快感や満足を求める働きが一旦休止となります。

この時期は学校に行き始める年でもあり、学童期に該当します。

『潜伏期』の子どもは比較的、情緒が安定しており、社会や集団を経験し学んでいく時期と考えられています。

『性器期』(思春期以降)

『性器期』では、『潜伏期』で一旦休止していた、リビドーの活動が再開します。

『口愛期(口唇期)』、『肛門期』、『男根期(エディプス期)』などの前性器期では、リビドーは自らの快感や満足を求める(自体愛的)傾向が強かったのに対し、『性器期』では、異性に関する関心や思いやり、相手の幸福(愛他的)に向けて働くようになります。

この『性器期』を通して、安定した人格の獲得し、異性を一人の人として愛せるようになっていくと考えられています。

フロイトの『心理性的発達理論』は科学的根拠がないことや、男性中心的な考えとして批判が多く見られています。

しかし、弟子や後継者たちによって、『心理性的発達理論』を基盤とした新たな理論が生み出されることとなり、その後の精神の病の理解や治療に大きく貢献しました。

つかれました~。

今回で一応フロイトの理論の解説は終了です。

お疲れ様です。

ほんとありがとうございました~。またぁ~。