分析心理学(analytical psychology)

分析心理学

『分析心理学』は、1900年代に”ユング(Jung、C. G.)”により提唱された心理療法です。

ユングは、『統合失調症』(当時は『精神分裂病』と呼ばれていた)を中心としたさまざまな『精神障害』の理解と治療の過程で分析心理学を確立していきました。

また、分析心理学にはユングが言語連想実験により発見した様々な概念も組み込まれています。

ユングは統合失調症の患者との関わりや言語連想実験を通して『無意識』の存在を仮定し、『精神分析』を創始した”フロイト(Freud, S.)”と親交を持つようになりますが、治療対象や考えの違いからフロイトの元を離れるようになります。

そのため、分析心理学では、精神分析の考えや理論を継承しながらも、それとは異なる独自の理論が展開されています。

精神分析の主な治療の対象は『神経症』でした。

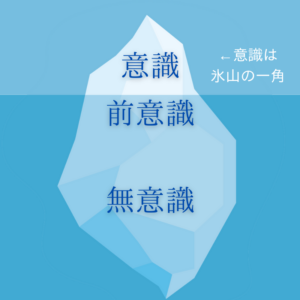

フロイトは神経症の患者と関わる中で、『意識』とは異なる無意識の存在を仮定し治療を行うようになります。

精神分析では、神経症の発症について意識から排除される苦痛な体験が無意識の領域に『抑圧』されることにより生じる可能性があると考え、その治療は無意識に抑圧された苦痛な体験を意識化し思い出すことにより可能なのではないかと考えます。

また、患者から語られる過去の苦痛な体験の多くが性にまつわるものであったことから、精神分析では性的な欲動を人の根源的なエネルギーと仮定し『リビドー』と呼び理解しようとしました。

一方で、分析心理学の主な治療対象は統合失調症でした。

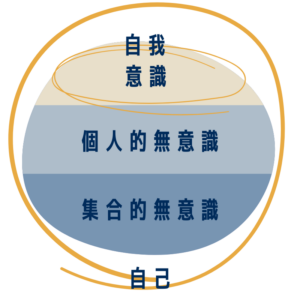

ユングは統合失調症の患者の語る内容の多くが、個人の体験を超えた人類に共通するイメージや無意識内容であったことから、フロイトが想定する無意識のさらに底に『集合的(普遍的)無意識』の存在を仮定し、その理解が治療に繋がると考えました。

また、分析心理学では人の集合的(普遍的)無意識を理解するために、『元型』(人類に共通する無意識内容の基本的な型)の概念が生み出されており、心理臨床(人の心や精神障害の理解とその治療)に応用されています。

さらに分析心理学では、クライエントの症状、苦痛の除去だけでなく、人間としての可能性を最大限に生かすことを目標とします。

そのため、分析心理学では無意識の『補償』作用を重視します。

ユングは、意識と無意識はお互いを相補うものとしてあり、それにより人の心は全体的な均衡や調和を保つと考えました。

また、意識の領域と無意識の領域をともに包括した心全体の中心を『自己』と呼び、自己の持つより高い次元へと個人の人格を発達させていく機能(『個性化過程』)を重視しました。

このように、分析心理学では、人の根源的エネルギー(リビドー)を性的な欲動に限らず、より広い意味での心的エネルギーとして捉え、無意識の補償作用や自己の機能を生かし、人間の可能性が最大限発揮されることを目指します。

また、分析心理学では、『外向性』や『内向性』という言葉を使った『性格類型論(タイプ論)』や『コンプレックス』、『死と再生』、『布置』などの概念が生み出され、人の心に対するダイナミックな見方が展開され、心理臨床に応用されています。

参考・引用文献

森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.

\この記事を書いた人/

臨床心理士・公認心理師

上岡 晶

Ueoka Sho

精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。