精神分析(psychoanalysis)

精神分析

『精神分析』は1900年代に”フロイト(Freud, S.)”により提唱された心理療法です。

フロイトは、当時不可解であった『神経症』(ストレスなどの影響により、精神が不調となり症状が出る病気)に関心を持ち、その理解と治療を行おうとしました。

そこで、フロイトは、”シャルコー(Charcot, I.)”や”ブロイアー(Breuer, J.)”の研究や症例から学びを得ます。

シャルコーは『催眠』により神経症の治療を行っており、また、催眠により神経症と似た状態を作ったり消したりすることが可能でした。

また、ブロイアーもシャルコー同様に催眠により神経症の治療を行っていました。

中でもフロイトは「アンナ・O」という患者に関する症例に関心を持ちます。

ブロイアーが報告した症例では、催眠にかかった状態の患者が「普段は思い出せないでいる神経症の発症当時の状況」を思い出し言葉にすると、症状が消失したと言うことが記されていました。

しかし、このときの治療の効果は治療者の影響が薄まると減少し、症状の再発が見られたとも報告されていました。

このような事実を知ったフロイトは、当時不可解であった神経症の発症には、心の働きが影響している可能性があると仮説を立てます。

そして、神経症の発症には思い出せない苦痛なことが関わっており、神経症の治療には、その思い出せない苦痛なこと(無意識内容)を認識する(意識化)することが関係しているのではないかと考えました。

このような認識から生み出されたのが精神分析であり、神経症の理解と治療のために様々な理論や概念が生み出されていきます。

フロイトは神経症の治療を行うにあたり、その発症に影響している可能性のある人の心を理解する必要がありました。

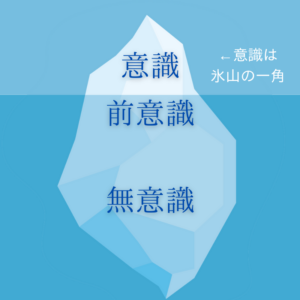

そこで生み出されたのが、人の心を『意識』『前意識』『無意識』の3つの領域に分けて理解しようとする『心的局所論』です。

心的局所論では、神経症の発症について意識から排除される苦痛な体験が無意識の領域に『抑圧』されることにより生じる可能性があると考えました。

しかし、人の心の働きについて心的局所論だけでは説明する事が困難なことも多く、『第二局所論』もしくは『心的構造論』と呼ばれる理論へと発展していきます。

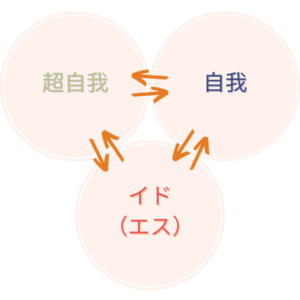

心的構造論では、人の心がどのように働き作用しあっているかを『イド(エス)』『自我』『超自我』という言葉を用いて説明します。

自我の機能は、社会や現実に適応するために、現実からの要求や、快感原則で働くイド(エス)、道徳原則で働く超自我の働きを調整し、精神内界のバランスを維持するように働くと考えられています。

そのため、心的構造論では、自我の働き(『防衛機制』)が上手く機能しない場合に、心の安定が損なわれていき、神経症の症状に発展し、社会や現実での適応が困難になっていくと考えます。

このような理解に基づき、フロイトは催眠に代わる治療法として『前額法』を生み出します。

そして前額法の欠点を補う形で『自由連想法』と呼ばれる治療法へと発展していきます。

また、神経症の治療における困難やその対応として『抵抗』や『転移』、『逆転移』といった概念も生み出されていくことになります。

さらに、フロイトは『神経症』の治療を行うにあたり、その発症に関わる心理的な葛藤を理解する必要がありました。

患者が語る発症に関わるエピソードの多くが、幼少期の性的な苦痛であったことから、フロイトははじめ子どものころに両親から性的に誘惑された外傷体験が神経症の発症に関わっているのではないかと考えます。

これを『誘惑理論』もしくは『外傷理論』といいます。

しかし、フロイトはこれに疑問を感じ、自らの夢の分析などを行います。

そこで発見されたのが『エディプス・コンプレックス』の概念になります。

『エディプス・コンプレックス』は子どもが抱く、「母親への性愛」と「父親への嫉妬」を巡る葛藤です。

『エディプス・コンプレックス』の発見により、神経症の発症には、両親から性的に誘惑された外傷体験が関わっている(誘惑理論)のではなく、反対に子供側が両親に性的な欲望を抱いていることが関わっている(『欲動理論』)のではないかと考えるようになりました。

そして、フロイトはエディプス・コンプレックスは子どもの頃に生じる葛藤であり、それが未解決のままであると神経症の発症に影響すると考えました。

このエディプス・コンプレックスを理解していく上で、この葛藤がいつ、どのようにして生まれるのかを理解する必要性も生まれました。

そこで提唱されたものが『心理性的発達理論』であり、人の心がどのように芽生え、各段階ではどのような葛藤を抱えそれが克服されていくのかが描かれています。

フロイトが生み出した精神分析は、その後弟子や後継者に受け継がれ、精神の病の理解や治療法の発展に大きく影響を与えます。

| 心理療法 | 人物 | 特徴 |

|---|---|---|

| 『精神分析』 | ”フロイト(Freud, S.)” | 『(心的)局所論』:『意識』『前意識』『無意識』 『(心的)構造論』:『イド(エス)』『自我』『超自我』 『前額法』→『自由連想法』 『抵抗』 『転移』『逆転移』 『エディプス・コンプレックス』 『心理性的発達理論』 |

| 『分析心理学』 | ”ユング(Jung, C. G.)” | 『集合的(普遍的)無意識』 『元型』 『性格類型論(タイプ論)』 『目的論的視点』 |

| ”ミンデル(Mindell, A.)” | 『プロセス指向心理学/プロセスワーク』 『ドリームボディ』 | |

| 『個人心理学』 | ”アドラー(Adler, A.)” | 『劣等感コンプレックス』 『権力(力)への意志』 『共同体感覚』 |

| 『実存分析(ロゴセラピー)』 | ”フランクル(Frankl, V. E.)” | 『意味への意志』 |

| 『現存在分析』 | ”ビンスワンガー(Binswanger, L.)” | 『現象学』や哲学上の概念の利用 |

| 古典的な精神分析から 現代精神分析へ | ”ライヒ(Reich, W.)” | 『性格の鎧』 |

| 『自我心理学』 | ”アンナ・フロイト(Freud, A.)” | 『防衛機制』 『児童分析』 |

| ”ハルトマン(Hartmann, H.)” | 『自律的自我』 | |

| ”エリク・エリクソン(Erikson, E. H.)” | 『ライフサイクル論』 | |

| ”マーラー(Mahler, M. S.)” | 『分離ー個体化理論』 | |

| ”カーンバーグ(Kernberg, O. F.)” | 『パーソナリティ構造モデル』 『境界性パーソナリティ構造』 | |

| ”フォナギ―(Fonagy, P.)” | 『メンタライゼーション』 『メンタライゼーションに基づく心理療法(MBT)』 | |

| 『自己心理学』 | ”コフート(Kohut, H.)” | 『自己』 『自己愛』 『自己対象転移』 |

| 『対人関係論』 (『新フロイト派』) | ”サリヴァン(Sullivan, H. S.)” | 『関与しながらの観察』 精神医学は対人関係の学である |

| ”ホーナイ(Horney, K.)” | 『基底不安(基本的不安)』 | |

| ”フロム・ライヒマン(Reichman, F.)” | 『聴く態度』 | |

| ”エーリッヒ・フロム(Fromm, E.)” | 『自由からの逃走』 | |

| ”クラーマン(Klerman, G. L.)” | 『対人関係療法』 『短期心理療法』 | |

| 『パリ・フロイト派』 | ”ラカン(Lacan, J.)” | フロイトへ還れ |

| 『対象関係論』 (『クライン派』) | ”クライン( Klein, M.)” | 『態勢(ポジション)』 『妄想ー分裂態勢(ポジション)』『抑うつ態勢(ポジション)』 |

| ”ビオン(Bion, W. R.)” | 『コンテインメント』 『集団療法』 | |

| ”スィーガル(Segal, H.)” | クラインの理論を後世に伝える | |

| ”ローゼンフェルド(Rosenfeld, H. A.)” | 『破壊的自己愛』 | |

| "メルツァー(Meltzer, D.)" | 『精神分析過程』 『心的次元性』 『附着同一化』 | |

| 『独立学派』 (『中間学派』) | ”フェアバーン(Fairbairn, W. R. D,)” | 『スキゾイド・ポジション』 |

| ”ウィニコット(Winnicott, D. W.)” | 『絶対的依存期』『相対的依存期』 『移行対象』 『偽りの自己』 | |

| ”バリント(Balint, M.)” | 『基底欠損』 『一次愛』 |

参考・引用文献

森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.

\動画での解説はこちら/

\この記事を書いた人/

臨床心理士・公認心理師

上岡 晶

Ueoka Sho

精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。